La luz que refleja el conjunto de objetos en órbita puede haber eliminado ya en todo el planeta la oscuridad ideal que se exige para los observatorios astronómicos. | Martin Pawley. Artículo publicado en la sección “La noche es necesaria” de la Revista Astronomía, nº 263, mayo de 2021.

* * *

El 2 de abril de 1851 el catedrático de Química de la Universidad de Santiago de Compostela Antonio Casares Rodríguez hizo el primer ensayo público en España de luz eléctrica con arco voltaico. El escritor Armando Cotarelo Valledor narró la experiencia en «La chispa mágica», un simpático relato breve de 1923. “De súbito, en silencio, como obra de espíritus, una luz blanquísima y potente había surgido en el aire y estaba allí inmóvil, sobrenatural, alumbrando con rayo lívido el claustro entero (…) La claridad permitía leer fácilmente una carta a cincuenta pasos de distancia”. Tal es la admiración que en el cuento un personaje dice con entusiasmo una frase que hoy suena premonitoria: “¡La noche está barrida de la Tierra!”.

A la contaminación producida por la iluminación artificial debemos añadirle ahora la ocasionada por el conjunto de objetos en órbita. Nos abrió los ojos un artículo coescrito por Miroslav Kocifaj, František Kundracik, John C. Barentine y Salva Bará en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, «The proliferation of space objects is a rapidly increasing source of artificial night sky brightness». Es bien conocido que los satélites más grandes se observan en el cielo nocturno como un punto de luz que se mueve a gran velocidad al reflejar hacia la Tierra la luz solar. El inicio del despliegue de la primera megaconstelación de satélites, la Starlink de Elon Musk, a la que se sumarán varias otras, sembró en 2019 la inquietud: la posibilidad real de que se vieran a la vez docenas de trazos luminosos alentó intentos de negociación con las grandes corporaciones para reducir la reflectividad de los satélites y paliar en parte el impacto sobre las observaciones de gran campo (otro asunto, no menor, es el efecto de las megaconstelaciones en la radioastronomía).

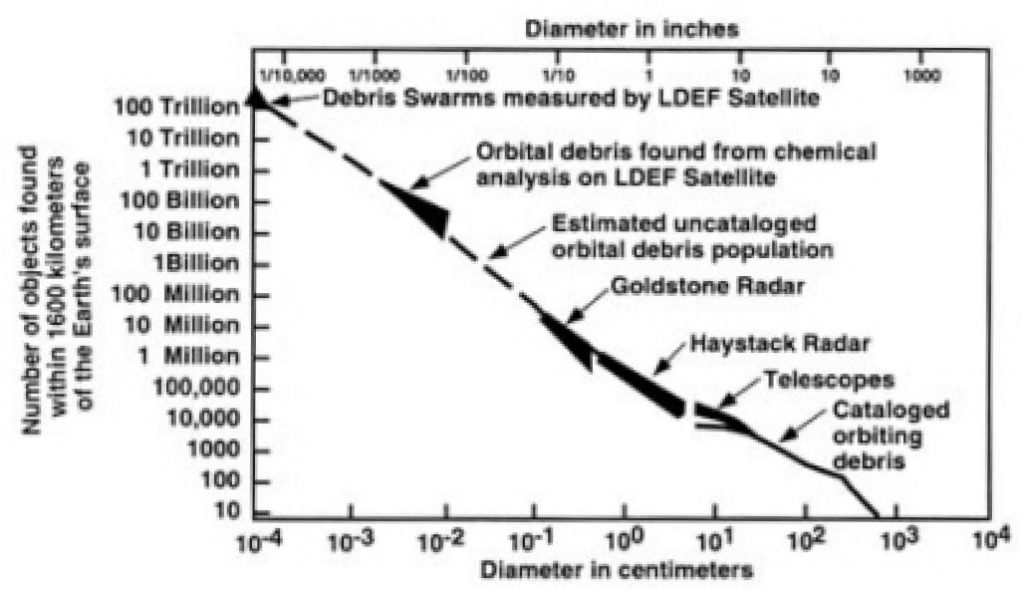

Los autores del artículo se plantearon otro problema. Cualquier cuerpo en órbita, por pequeño que sea, refleja luz hacia la superficie terrestre, aunque no podamos detectarlo de forma individual, igual que no vemos una por una las estrellas que forman el reguero de la Vía Láctea. Y el número de cuerpos en órbita es inmenso: según las estimaciones elaboradas ¡en 1995! por el estadounidense National Research Council había entonces unos cientos de objetos con dimensiones de uno o varios metros, pero eran ya millones las piezas con tamaños de milímetros y bastantes billones, con b, los restos con diámetros de micras. El brillo difuso conjunto o “skyglow” que generan parece haber alcanzado las 20 μcd/m², lo que supone un incremento del 10% respecto del brillo nocturno causado por las fuentes naturales de luz, que coincide, curiosamente, con el valor crítico que marcó la Unión Astronómica Internacional en 1979 como límite que no debería superarse nunca en los observatorios astronómicos. Si los resultados preliminares del estudio se confirman, ningún lugar de la Tierra tendría ya un cielo naturalmente oscuro. Somos la generación que acabó con la noche.