La preocupación por la contaminación lumínica no es reciente. Hace medio siglo algunos científicos ya hicieron sonar en público las señales de alarma. | Martin Pawley. Artículo publicado en la sección «La noche es necesaria» de la Revista Astronomía, nº 238, abril de 2019.

* * *

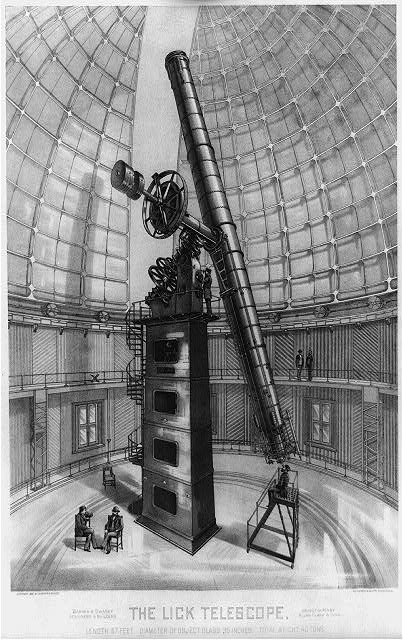

El Observatorio Lick, situado en el Monte Hamilton, California, es una de las glorias de la astronomía americana. Cuando vio su primera luz, en 1888, su telescopio refractor de 36 pulgadas era el mayor del mundo; Edward Emerson Barnard descubrió con él Amaltea, la primera luna de Júpiter observada después de las cuatro de Galileo. Pero en los años 60 del siglo XX era evidente que su cielo ya no valía para observar objetos débiles o hacer fotometría.

El astrónomo Merle F. Walker recibió el encargo de explorar nuevas ubicaciones para futuros observatorios, lejos de la luz y la contaminación ambiental producida por las metrópolis de la costa oeste. En su minuciosa investigación, detallada en «The California Site Survey» (1970), Walker estimaba cuál sería el nivel de contaminación lumínica de la región en 1985, teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento de población. Pero se equivocó en un aspecto importante: los 60 y 70 trajeron la sustitución masiva de las lámparas incandescentes por otras más eficientes, primero las de vapor de mercurio, después las de sodio de alta presión, que producían hasta seis veces más luz por vatio consumido. Mucha más luz pero también, en consecuencia, mucha más contaminación lumínica.

Un fabuloso artículo de Kurt W. Riegel en la revista Science («Light pollution», 1973) describió con precisión y lúcida capacidad premonitoria lo que se nos venía encima. Uno de los daños producidos por la iluminación exterior era «la obsolescencia de las instalaciones de investigación científica», y ese coste, recordaba Riegel, «casi nunca lo tienen en cuenta las agencias que autorizan los proyectos de iluminación». ¿Quién se hacía responsable de que observatorios históricos como Lick o Monte Wilson, en los que durante décadas se invirtió mucho esfuerzo y dinero, se hubieran vuelto, al menos en parte, inservibles para la ciencia?

Es fascinante leer hoy ese texto. Su exploración de las causas del crecimiento de la contaminación lumínica es modélica, incluyendo entre ellas, junto a los avances tecnológicos y el incremento de la actividad nocturna en las emergentes sociedades 24/7, la percepción de la luz como herramienta infalible en favor de la seguridad, una idea ayer y hoy equivocada, que no se sostiene con datos rigurosos. La quinta causa que enuncia suena ahora, en la era del led, plenamente vigente: «Una vigorosa, bien financiada y muy efectiva campaña de promoción y relaciones públicas en favor del aumento de la iluminación exterior por parte de fabricantes y proveedores de equipamiento lumínico, sus organizaciones empresariales y las asociaciones profesionales y técnicas.»